Jochen Hägele und Pascal Bazzazi heute mit Teil II ihres zweiteiligen Parforceritts durch die Welt des Asset Managements der Pensionsinvestoren: Wer im Norden schon lange Gold hat, in Hessen auch, und wer genau hier in der Schweiz ordentlich zugreift, für wen Euro und Dollar gleichermaßen Fußlahme sind, wer viel Zeit hat, wer was hedged und wer was nicht – und von Private Debt und Deppen. Doch am Ende bleibt uns allen nur der Altmeister.

Der erste Teil des Beitrags schloss mit Aussagen Frank Oliver Paschens, dass dieser trotz turbulenter Märkte und der Geopolitik und ungeachtet der derzeit hohen Yields von Fixed Income an einer sachwertorientierten und diversifizierten Kapitalanlagepolitik festhalte. Im Portfolio der Pensionskasse der Hamburger Hochbahn AG spielt insb. das in Teil I schon erwähnte Gold eine prominente Rolle.

Das zahlt sich in der gegenwärtigen Rallye aus: „Das Jahr 2025 verläuft für die Pensionskasse der Hamburger Hochbahn bislang höchst erfolgreich, wir profitieren insb. auch von der teils geopolitisch begründeten Rallye der Wertentwicklung unseres physischen Goldbestandes und unserer Minenfonds-Werte.“

„Wenn ein Substitut für den Dollar gesucht wird, dann wird das Gold sein und nicht Krypto.“

Auch Metzlers Martin Thiesen erklärt mit Blick auf das Metzler SPM: „Gold sehen wir als Krisenwährung.“ Man habe eingehend mit den Sozialpartnern diskutiert, welche übergeordneten Meta-Klassen es gibt. Das Ergebnis: Aktien, Renten, Gold und Alternatives.

„Gold war schon ein prominenter Anteil der SAA bei der Aufsetzung unseres SPM, wir sind mit rund 5% investiert“, meint Thiesen: „Und wenn ein Substitut für den Dollar gesucht wird, dann wird das Gold sein und nicht Krypto.“

Wolfgang Murmann sieht im Gold „unterm Strich eine Glaubenssache.“ Es bestehe aber ein statistisch guter Zusammenhang zwischen Krisen, Paradigmenwechseln und Gold. Trotzdem, so der Head of Workplace Consulting bei Fidelity International in Deutschland: „Ich habe nicht den Eindruck, dass Gold heute in der Breite eine deutlich größere Rolle in den Asset-Allokationen spielt als vor fünf Jahren .“

Krypto: „Gold oder Tulpe“

Während viele Privatanleger in ihren Portfolios auf Kryptos setzen, ist das bei Pensionsinvestoren zumindest derzeit ganz anders, hier finden sich solche Anteile nur sehr vereinzelt.

„Im Zweifel würde ich mich immer für Gold entscheiden.“

Manch ein Pensionsinvestor lasse Murmanns Beobachtung nach aber tatsächlich eine geringe Krypto-Quote zu. Die Schwankungen könnten aber entsprechend hoch sein. „Im Zweifel würde ich mich immer für Gold entscheiden“, meint Murmann, und „die Historie wird zeigen, was aus Krypto wird: Gold oder Tulpe?“

In der Schweiz lassen sich übrigens weitere Entwicklungen in Sachen Gold beobachten. So hat die Zürcher Vorsorgeeinrichtung Profond jüngst immerhin 1,9% ihrs Kampfgewichts in Gold investiert. Zur Klarstellung: Das Haus ist 16 Mrd. CHF schwer. Zu Schweizer Pensionsinvestoren später mehr.

Wertsicherungen: In der Krise lohnend, in V-Märkten teuer

Bei weit gestiegenen Kursen und hohem Risikoempfinden bieten sich eigentlich Absicherungsstrategien an, könnte man meinen. Doch ist im Markt teils das Gegenteil zu beobachten, und in Teil I sprachen wir schon von dem Thema Buy the Dip und FOMO. Auch Thiesen sagt: „Tail Risk Hedging Overlays nutzen wir nur dann, wenn der Kunde das explizit braucht, etwa weil er eine Bilanzstichtagssicht oder eine feste Wertuntergrenze durch eine deutliche Erhöhung der Aktienquote gefährdet sieht.“

„Sie lösen Sicherungen eher auf, weil sie langfristig Performance kosten.“

Für Fidelity erklärt Murmann: „Das Pensionsgeschäft ist grundsätzlich sehr langfristig, aber das ist auch einer der zentralen Vorteile: Die Kapitalanlage hat viel Zeit.“ Gerade auf der Aktienseite seien viele Investoren in den vergangenen Krisen ausgestoppt worden mit Overlays, das habe historisch einfach Performance gekostet. „Es entsteht bei vielen Investoren inzwischen eher das Verständnis dafür, dass sie das nicht brauchen, und sie lösen Sicherungen eher auf, einfach weil sie langfristig Performance kosten.“

Gerade in den meist V-förmigen Kurskorrekturen der vergangenen fünf Jahre, bei denen einem raschen Einbruch eine ebenso rasche Erholung folgte, waren die Absicherungen tendenziell nachteilig. Sie konnten zwar Verluste vermeiden, reduzierten aber das Upside Capture.

Zuweilen unterjährig nachziehen

In den Pensionsvermögen der Bayer AG zuzurechnenden Versorgungseinrichtungen werden durchaus Absicherungen eingesetzt: Investitionen in den Pensionskassen erfolgen bei Aktien und börsennotierten Renten auf rein risikobudgetierter Basis mit Einsatz pfadunabhängiger und dynamischer Absicherungsstrategien, erklärt Pensionschef Stefan Nellshen. Dabei werden nach Möglichkeit ausschließlich börsengelistete Derivate auf die großen Indizes wie S&P 500 oder Euro Stoxx 50 genutzt, was die abzusichernde Aktienallokation zu einem gewissen Anteil auf die entsprechenden Indizes einschränkt.

Trotz potenzieller Nachteile wie dem Klumpenrisiko investiert Nellshen daher in Blue Chips weitgehend über Indexreplikation – und mit passendem Sicherungs-Overlay. Gerade bei den Absicherungen aber kommen wieder taktische Entscheidungen ins Spiel, so Mathematiker Nellshen, etwa, wenn es darum geht, nach sehr erfolgreichem Kursverlauf unterjährig Sicherungen nachzuziehen.

FX-Absicherungen: teils auf dem Prüfstand

Absicherungen sind auch bei Währungen ein wichtiger Aspekt, den die Dollarschwäche noch stärker in den Fokus katapultiert hat: Weit verbreitet ist noch immer die grobe Regel, dass Währungs-Exposure in Anleihen gesichert wird, Aktien dagegen offen gefahren werden.

Auch Metzlers Martin Thiesen sagt: „Im Pensionsfonds und CTA sichern wir Fixed Income komplett in Euro zurück. Bei Aktien lassen wir es offen, sofern das zugelassen ist.“ Im Pensionsfonds habe man eine 30%-Währungsquote, die durch USD- oder vergleichbare Aktien ausgeschöpft wird. Bei höheren Anteilen in Nicht-Euro-Aktien würde man dann aber auch eher die Aktienpositionen hedgen.

„Der Dollar wird nicht mehr als Safe Haven angesehen.“

Carsten Roemheld betont: „Dieses Jahr war bei US-Aktien einfach der Dollar ein ganz großer Verlustbringer. Beim S&P 500 habe ich als Euroanleger nahezu keine Rendite gemacht, obwohl der Index 15% in diesem Jahr zulegte.“ Bei Aktien sei es noch immer unüblich, die Währung zu sichern, oft werde eher das US-Gewicht abgesenkt.

Beim Dollar erlebten wir sicher eine der grundlegendsten Änderungen, sagt der Kapitalmarktstratege bei Fidelity International: „Der Dollar wird nicht mehr als Safe Haven angesehen; Anleger prüfen eher, wie sie aus dem Dollar kommen.“

… teils ohne Kompromisse

Kompromisslos geht man hier bei der Bayer Pensionskasse vor: Beim fast ausschließlich in Euro investierten Anleihenportfolio spielt FX ohnehin kaum eine Rolle, so Nellshen. Anders bei US-Aktien: „Diese machen wir nur währungsgesichert auf synthetischer Quanto-Basis“. Dahinter stehe die Philosophie, dass die Assets nach Hedge grundsätzlich die Währung haben sollten, die auch die Verpflichtungen haben.

So weit geht der Dortmunder KZVK-Chef Wolfram Gerdes nicht. Im Gespräch mit dem Herausgeber erklärte er im Februar, dass man Bonds währungs-hedge, Aktien aber nicht. Bei Renten hält er das Währungsrisiko in Relation zum Yield für zu groß, das Währungsrisiko übersteige den Zinsvorteil. Nur, so Gerdes, „sobald Sie die Bonds hedgen, ist der Zinsvorteil perdu. Als Vorteil ausländischer Bonds bleibt dann nur noch die weitere Diversifikation Ihrer Ausfallrisiken“. Insofern sei es trotz der Hedging-Kosten durchaus sinnvoll, auch bei Rentenanlagen international zu diversifizieren.

Blick über die Grenze

Den Liabilities und ihrer Währung Vorrang einzuräumen, ist übrigens nicht auf deutsche Pensionsinvestoren beschränkt, im Gegenteil, und hier sind wir wieder bei unseren südlichen Nachbarn. Stellen Sie sich vor, Sie seien verantwortlich für die CHF-Betriebsrenten schweizerischer Beschäftigter: Das heißt dann regelmäßig große Volumina in den Kassen, aber mit der Schweiz ein überschaubares heimisches Anlageuniversum. Euro und Dollar spielen für Sie also zwangsläufig eine große Rolle – doch aus Fränkli-Sicht laboriert jeder der beiden Fußlahmen an seinen ganz eigenen, schwerst-chronischen Handicaps. Folge: Hedging. Und das ist gegenüber dem Franken einfach teuer:

„Grundsätzlich ist es von Vorteil, eine starke Währung zu haben, jedenfalls besser als eine schwache“.

Marcel Jörger, für die Investments der ca. 16 Mrd. CHF-schweren PKE Vorsorgestiftung Energie mit Sitz in Zürich verantwortlich, erklärt: „Wir haben rund 50% unseres Aktien-Exposures währungsabgesichert.“ Andreas Häberli, Kapitalanlagechef der schon erwähnten Profond Vorsorgeeinrichtung, ebenfalls in Zürich, ebenfalls ca. 16 Mrd. CHF Kampfgewicht, stellt zwar klar: „Grundsätzlich ist es erstmal von Vorteil, eine starke Währung zu haben, jedenfalls besser als eine schwache“.

Jedoch induziert das eben einen ganz eigenen Handlungsbedarf: Ungefähr die Hälfte der Non-CHF-Assets der Profond ist abgesichert, v.a. Real Estate, Infrastruktur und Nominalwerte.

Jörger nennt auch den Preis des ganzen, und der ist üppig: „US-Dollar gegen Franken kostet langfristig 2%, aktuell 4%, sogar noch ein bisschen mehr derzeit.“ Insgesamt koste Aktien global gegen CHF abzusichern heute etwa 3%, so der Schweizer. Mehr dazu übrigens in der Herbst-Ausgabe der kommenden kommenden Tactical Advantage Vol 17.

Die Illiquiden: Klarer Gewinner Infrastruktur – als Equity in …

Auf der illiquiden Seite kämpfen viele Anleger noch mit den altbekannten Sorgen – von geringen Rückflüssen und zähen Exits bis hin zu den letzten Folgewirkungen des Denominator-Effekts. Als klaren Trend machen die Experten hier seit längerem und nach wie vor Infrastruktur aus, insb. nach der Einrichtung der 5%-Infrastrukturquote in der AnlV: „Die Anlageklasse erfüllt viele Anforderungen. Die sehr langfristigen Cashflows mit teils eingebauter Inflationsanpassung machen Infrastruktur zu einer gut passenden Anlageklasse für Pensionseinrichtungen“, so Murmann.

René Penzler, Managing Director und Head of Investment Solutions der DWS, erklärt mit Blick auf Strategien des Cashflow driven Investments, dass Pensionsinvestoren hier zwar auf die liquide Marktgängigkeit zu achten haben, gleichwohl bei den üblichen langen Laufzeiten der DBO durch die Hinzunahme von Private Credit eine CDI-Strategie durchaus weiter diversifiziert werden kann. Und dies gilt nicht nur bezüglich der Emittenten, sondern auch bezüglich der Art des Kreditrisikos.

„Anlageklassen wie Infrastructure Debt, Real Estate Debt und Direct Lending bieten einerseits etwas weniger Flexibilität bei der Liquidität, andererseits erweitern sie jedoch das Spektrum an Kreditnehmern innerhalb des CDI-Portfolios“. Die geringere Liquidität könne innerhalb einer langfristig ausgerichteten CDI-Strategie als nachrangig betrachtet werden. Wichtig dagegen: die hier typische J-Kurve zu beachten. Penzler rät, das noch nicht investierte Kapital in Form zusätzlicher Anleihen in der liquiden CDI-Strategie zu integrieren.

… Leverkusen und Nürnberg

In Leverkusen betrachtet man Infrastruktur-Equity als Teil der PE-Allokation, und in Private Equity investiert die Bayer-Pensionskasse seit fast drei Jahrzehnten. „Wir haben ein breit diversifiziertes Portfolio an Private Equity-Fonds, darunter einige Dachfonds, aber gerade in den Standardmärkten auch bevorzugt Primärfonds,“ sagt Nellshen. Die geringeren Drawdowns und Bewertungsverzögerungen hätten sich rückblickend auch in Krisenzeiten ausgezahlt. Man sei noch unter der strategischen Zielquote und baue Private Equity noch immer weiter aus mit Schwerpunkt Europa und USA.

„Was passieren kann, passiert auch irgendwann.“

All das heißt nicht, dass man bei Infra nicht genau hingucken müsse. Reiner Stöhr, Vorstand der Rentenzuschusskasse der N-ERGIE (und einer der dienstältesten EbAV-Vorstände des Landes) weist im Gespräch mit dem Herausgeber auf eine Art Murphy’s Law im Umgang mit Infrastruktur hin: „Wir sind schon lange in Wind- und Solarparks investiert. Das ist nicht risikolos. Was passieren kann, passiert auch irgendwann. Windprognosen zu optimistisch, es kommt wegen Eisbildung zu Ausfällen, Wechselrichter werden gestohlen usw.. Und die Regulierung: Windräder müssen bspw. mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgerüstet werden, was Geld kostet, und wenn man mal für eine kurze Zeit gutes Geld verdient, kommt der Staat um die Ecke, um Gewinne abzuschöpfen.“

Aus analogen Gründen – operative Risiken und Regulierung – lässt er die Finger z.B auch von Pflegeheimen und Kitas: „Knappheit bedeutet nicht, dass man damit auch Geld verdienen kann.“

Der Hunger der KI – und skalieren ohne Ende

Und welche Infrastruktur ist gerade attraktiv? Tobias Griesshaber blickt auf das Thema der Zeit: „Obwohl viele Investoren derzeit durch das Motto ‚Drill baby, drill‘ vom US-Markt abgeschreckt sind, kann man sich glücklich schätzen, wenn man Projekte im Bereich Erneuerbare dort betreibt oder baut. Insbesondere bei „Safe Harbor“-Projekten, die vor 2027/28 Strom erzeugen, sieht der Head of Performance Measurement & Investment Controlling der Energy Infrastructure Partners in Zürich rentable Aussichten.

Grund: Die wachsende Strom-Nachfrage durch die KI-Infrastruktur. Das gilt, so Griesshaber, ungeachtet steigender Kosten durch Importzölle auf PV-Module aus Fernost oder durch Generatoren mit seltenen Erden für Windturbinen.

Als Reaktion auf den Energiehunger der KI-Infrastruktur setzen manche US-Datenzentren in ihrer Not bereits ineffiziente Gas-Mikroturbinen ein, um sich gegen Ausfälle in der überalterten Stromversorgungs- und transport-Infrastruktur zu schützen. „Wer eine große Gasturbine bei Siemens oder GE Vernova bestellt, muss mit einer Wartezeit von mindestens vier Jahren rechnen. Währenddessen gelang es uns, in Texas innerhalb von zweieinhalb Jahren ein 700-MW-Solarkraftwerk zu errichten“, berichtet Griesshaber, denn „nichts ist so skalierbar wie modulare Lösungen.“

Auge auf auch bei Infa Debt

Jean-Francis Dusch sieht Infrastructure Debt in den letzten Jahren trotz aufeinanderfolgender makroökonomischer Schocks gut behauptet. Und die gegenwärtigen geopolitischen Friktionen, besonders rund um die immer noch unklaren neuen Zoll-Regimes?

Der Global Head of Infrastructure & Structured Finance bei Edmond de Rothschild Asset Management erwartet, dass die Folgen für bestehende Portfolios begrenzt sein sollten. Bei bereits entwickelten Assets entfalle ein Teil des Baukosten-Risikos, und viele Infra Debt Manager haben strukturelle Schutzmaßnahmen gegen Kostensteigerungen in die Finanzierungsstruktur eingebaut; via Pass-through-Bestimmungen sollten sich Kostensteigerungen nicht zu sehr auf Kreditgeber auswirken.

Doch Dusch geht ebenso davon aus, dass auch neue Projekte meist über entsprechende Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Kosten verfügen. Sein Fazit: „Ich bin zwar weiterhin sehr vorsichtig, aber optimistisch“.

Erstmal den Zugang finden

Nun sind die Private Markets nicht immer für alle Akteure gleichermaßen zugänglich, das gilt selbst für Institutionelle. Und immer über den großen Teich zu fliegen und zwischen San Diego und Boston Due Diligences durchzuführen, ist auch nicht jedermanns Sache; erst recht, wenn in dem Segment – wie gleich zu berichten sein wird – zuweilen selbst gestandene Investmentbanken offenbar über den Tisch gezogen werden. Was tun also?

Schnelle Lösung, auch mit gemilderter J-Curve: Secondaries (zuweilen gar börsennotiert) oder Dachfonds, wie Flossbach von Storch hier just erläutert hat.

Stresstest muss Quote folgen

Bleibt noch die Frage der Regulatorik. Markus Madache erklärt gegenüber der Redaktion, dass die neue Infrastrukturquote sowie die Erhöhung der maximal zulässigen Risikokapitalquote um je 5% zwar zu spürbaren Entlastungen geführt hat. Der Vorstand der Rentenzuschusskasse der N-ERGIE verweist aber auch auf die Ankündigung der BaFin, den Stresstest zu überarbeiten: „Wir gehen davon aus, dass Infrastrukturinvestments in Zukunft einen geringeren Stressfaktor haben als bisher“. Bis dato muss man die Infrastruktur-Anlagen mit dem Abschlag für Aktien stressen, 2024 also satte 41%.

Wat mutt, dat mutt: Internationalisierung von Immobilienportfolios

Thema das in Zeiten gestiegener Zinsen nicht einfache Real Estate: „Die Internationalisierung institutioneller Immobilienportfolios ist nicht nur eine Frage der geografischen Streuung, sondern zunehmend ein strategischer Imperativ“, mahnt Invescos Albrecht Bassewitz. Die asiatisch-pazifische Region (APAC) biete institutionellen Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten – mit stabilen Renditeprofilen, niedriger Vola und geringer Korrelation zu westlichen Märkten.

Besonders in Zeiten makroökonomischer Unsicherheit könne APAC ein wertvoller Diversifikationsanker sein. „Analysen zeigen, dass Märkte wie Japan, Korea und Australien nicht nur wirtschaftlich robust sind, sondern auch strukturelle Vorteile für langfristige Immobilienstrategien bieten“, so der Head of Corporate & Pensions Germany bei Invesco.

Neben Infrastruktur (und Secondaries) gilt Private Debt als ein weiterer Highflyer an den Private Markets. Doch just verdunkelte sich der wolkenlose Himmel hier etwas, und wie bei Dollar-Kurs, Zöllen und Handelsstreit kamen auch hier die schlechten Nachrichten aus den USA.

„Die allgemeine Stimmung für Private Credit scheint sich gerade zu verdüstern“, stellt Benoit Anne fest, und „dieser Umschwung dürfte vor allem auf die negativen Schlagzeilen über wachsende Risiken am Finanzmarkt zurückzuführen sein.“ Der Anleiheexperte bei MFS Investment Management sieht dadurch Bedenken hinsichtlich einer übermäßigen Verschuldung bzw. der finanziellen Stabilität mancher Unternehmen in den Vordergrund rücken – ebenso wie die begrenzten Ausstiegsmöglichkeiten für Anleger. „Tatsächlich sind einige Unternehmen, die sich für eine private Finanzierung entschieden haben, relativ groß“, so Anne.

Die Sache mit den Insekten

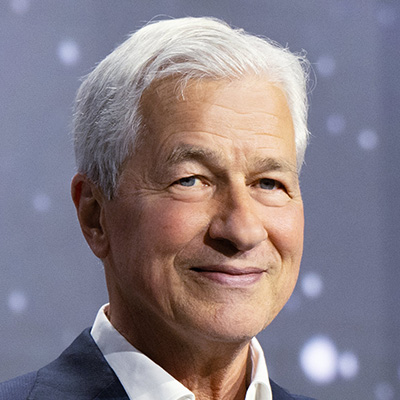

In Teil I fiel schon der Name First Brands. Letzte Einzelheiten sind noch nicht ausermittelt, doch offenbar sollen die die Insolvenzfälle First Brands Group LLC und Tricolor Holdings LLC – beide aus dem Sektor Automotive – maßgeblich mit Unregelmäßigkeiten in der Verpfändung von Kreditforderungen zu tun haben, teils mit Doppelnutzung von Sicherheiten (Double-pledging). Ob das nur die Spitze des Eisberges ist – unklar. Bekanntlich hat JPMorgan Chase-CEO Jamie Dimon davon gesprochen, dass „wenn man eine Kakerlake sieht, es wahrscheinlich deren mehr gibt“.

Private Depp kauft Doppel-Debt?

Wie dem auch sei, jedenfalls muss man fragen, wieso zwei im Sektor Automotive tätige mittelgroße Unternehmen in der Lage sind, Manager der Private Markets (hier also Private Debt), die für sich in Anspruch nehmen, die härtesten und mit allen Wassern gewaschenen institutionellen Finanzexperten zu sein, so locker über den Tisch zu ziehen. Unter den Geschädigten zahlreiche renommierte Namen, und bei First Brands sticht die Investmentbank Jefferies heraus – ein erfahrener Akteur auf den Private Markets, aber mglw. nicht in der Lage, einem kreditnehmenden Autozulieferer so auf den Zahn zu fühlen, dass man nicht betrogen wird? Das muss wirklich zu denken geben.

Anne, dessen Haus selbst in PD nicht engagiert ist, macht bei den Investoren unabhängig von diesen Fällen jedenfalls Zurückhaltung aus, v.a. weil die Anlageklasse inzwischen möglicherweise überlaufen sei. In der Tat erreichen die jüngsten Fundraisings teils enorme Ausmaße: auch wenn nach den Rekordjahren Anfang des Jahrzehnts eine leichte Sättigung festzustellen ist. Nur ein Beispiel, so ist erst im Januar der Ares Capital Europe VI mit circa 30 Milliarden USD Volumen geclosed worden.

Durch das viele Dry Powder sei der Wettbewerb um Anlagemöglichkeiten intensiver geworden und damit die erwarteten Renditen in nächster Zeit gefährdet, so Anne. Richtig ist, dass mittlerweile auch bei PD ein Zweitmarkt entsteht, und auch erste PD-Contis gibt es bereits.

Die Frage, die sich durchaus stellt

Allerdings hat PD dieses gewaltige Mittelaufkommen nicht allein. Ähnliches gilt für Secondaries und Infrastruktur. Der Zweitmarkt ist ohnehin gerade gefragt, und hier können die jüngst geschlossenen Dickschiffe Ardian mit 30 Mrd. USD, Coller mit 8,6 Mrd. USD und Carlyle mit 20 Mrd. USD glänzen.

In der Infrastruktur denke man nur an die hier vermeldeten Dickschiffe von EQT (21,5 Mrd. Euro) und CIP (13 Mrd. Euro). Ardian hat hier dieser Tage erst bei 20 Mrd. Euro geclosed.

Im Bereich IT-PE konnte Thoma Bravo im Juni mit den Vehikeln Fund XVI (24,3 Mrd. US-Dollar), Discover Fund V (8,1 Mrd.) sowie einem ersten speziellen Europa-Fonds des Unternehmens mit 1,8 Mrd. Euro runde 35 Mrd. USD Raising vermelden.

Zuweilen fragt man sich schon, wo dieses ganze Geld gewinnbringend noch angelegt werden soll.

Emerging Market USA?

Fidelity-Experte Murmann betont, dass die Illiquidität an den Private Markets neben Vorteilen eben auch potenzielle Kosten hat. Er verweist auf die UK-Gilts-Krise unter der Kurzzeit-Regierung von Liz Truss. „Wenn ich Assets innerhalb weniger Tage liquidieren muss, um Collateral Calls zu bedienen, dann geht das bei Anleihen, nicht aber bei Private Markets.“ Das sei gerade auch relevant, wenn man doch einmal zu dem Schluss komme, dass die USA keine sicheren Anlagerahmenbedingungen mehr bieten.

„Die großen strategischen Mittelbewegungen laufen erst allmählich an.“

Asiatische Versicherungen hätten tatsächlich Angst vor Enteignung in den USA. Soweit seien die Überlegungen bei deutschen Insti-Investoren natürlich nicht, aber klar sei schon, dass die USA politische Risiken aufweisen, die man eher von EM erwarten würde. „Das beschäftigt Investoren“, so Murmann.

Vor der eigenen Haustüre die Balance wiederfinden

Zurück ins heimelige Deutschland. Hier sind die industriepolitischen Herausforderungen ungeachtet aller „Strategien“ der Bundesregierung wohl eher noch gigantischer als in den USA – und nicht umsonst haben deutsche Investoren nach wie vor in der Infrastruktur eine erheblichen Anti Home Bias.

Griesshaber, der die USA als Standort in ausgewählten Sektoren durchaus attraktiv findet (s.o.) mahnt: „Ohne zügige Umsetzung der Gaskraftwerksstrategie oder eine Lösung für die langen Warteschlangen beim ersuchten Netzanschluss für Batteriespeicher-Entwickler könnte die Attraktivität von Investitionen in die Stromproduktion schwinden“. Das zunehmende Auftreten negativer Strompreise erschwere profitable Geschäftsmodelle, sodass dringend benötigte Investitionen in Flexibilität nötig seien, um den Markt wieder in Balance zu bringen. Jedoch: „Die Bundesnetzagentur kämpft mit einem Berg unbearbeiteter Anschlussanträge, und es fehlt ein effizientes Vergabeverfahren für wertvolle Netzkapazitäten“, hat Wirtschaftsingenieur Griesshaber beobachtet.

Ausblick: Der taktischen Welle folgt die strategische Flut

Murmann rechnet damit, dass sich tiefergehende Änderungen in den Portfolios deutscher Pensionsinvestoren erst über einen längeren Zeitraum ergeben werden: „Man muss immer die entscheidungsrechtliche Governance-Struktur berücksichtigen“, so Murmann: ALM-Studien würden in den meisten Fällen eben nur alle paar Jahre gemacht. „Auch 2022 nach der Zinswende war zu beobachten, dass sich die bAV-Entscheider ihre SAA dann neu kalkulieren lassen, wenn es zu großen Veränderungen am Markt kommt.“ Was wir gerade sehen: taktische Flows, so Murmann, „die großen strategischen Mittelbewegungen laufen erst allmählich an.“

Fazit von ALTERNATIVES●INDUSTRIES

Am Ende gibt es noch einen Aspekt – bzw. einen Akteur –, der nicht unterschätzt werden sollte: die Politik und ihren Willen. Gut, keine Regierung ever auf dem Planeten hat jemals ein Interesse an fallenden Märkten, doch gerade in den USA haben wir gegenwärtig mit der Trump-Administration eine äußerst dynamische und durchsetzungsstarke Regierung in der Verantwortung, deren enorm aktive Industriepolitik bis in die Aktienmärkte direkt herein reicht, und die faktisch sogar Kurse machen will (ein Beispiel: Intel).

Gibt es das geflügelte Wort von „Don’t fight the Fed“, könnte man heute sagen „Don’t fight Donald“ – aber kalkulieren Sie seine Launenhaftigkeit ein.

Oder etwas klassischer ausgedrückt mit Voltaire: „Es ist gefährlich, richtig zu liegen, wenn die Regierung falsch liegt“. Das gilt auch an den Märkten.

Also: Zwei lange Artikel, ein raumgreifender Parforceritt, und ein kurzer Sinn – am Ende bleibt die Sache in einem Punkt klar: Was bleibt uns armen institutionellen Seelen anderes als Goethes Egmont, und hier die Regentin: „O was sind wir Großen auf der Woge der Menschheit? Wir glauben sie zu beherrschen, und sie treibt uns auf und nieder, hin und her.“

Oder in dem Deutsch der Moderne: die Märkte machen, was sie wollen. Es kommt so anders, als man denkt. Und das ist auch gut so.

Mehr zu dem zur heutigen Headline anregenden Kulturschaffenden findet sich hier.