Neulich stand in Frankfurt eine derzeit praktisch weltweit drängende Kernfrage auf dem Programm – und rund um diese entspann sich eine vielfältige Diskussion: Wie die Realität in den Kommunen aussieht, warum Berichtspflicht noch lange nicht Wirkung heißt, wie ein Feld von Widersprüchen aussieht, wenn Gemeinwohlorientierung auf Kapitalmarktlogik trifft, wozu fünfunddreißig Prozent reichen könnten, über eine Systemidee und mehr … Christian Schneider dokumentiert einige der Inhalte.

Frankfurt, 10. Juli, diesjährige Fachtagung Impact & Infrastruktur 2025 der Pensions-Akademie. Dichtes Programm – einschließlich Verleihung des sechsten ESG-Awards – von dem hier nur einige Aspekte wiedergegeben werden können (alle Aussagen im Indikativ der Referenten), doch eine Frage steht immer wieder im Mittelpunkt, die derzeit wohl fast jedes Land der Welt derzeit auf der Agenda hat:

Wie gelingt es, institutionelles Kapital gezielt für kommunale und energiebezogene Infrastruktur zu mobilisieren – ohne die Anforderungen an Risiko, Rendite und Regulierung aus dem Blick zu verlieren?

Wie so oft auf diesem Parkett gilt auch für diese Kernfrage: Einfache Antworten drängen sich nicht auf. Doch zwischen Investitionsstau und Nachhaltigkeitszielen, zwischen EU-Offenlegungsverordnung und knapper Projektpipeline, zwischen Brownfield-Reife und ESG-Anspruch steht eines immerhin fest: Die Transformationsziele sind gesetzt – jetzt geht es um investierbare Realität. Im Einzelnen:

Kein klarer Rahmen – keine Nutzung des Potentials

Den ersten Teil der Tagung, eröffnet vom Team der Pensions-Akademie mit Andreas Fritz, Frank Vogel und Jürgen Scharfenorth, moderiert Wiebke Merbeth.

Als Partnerin bei Deloitte sowie als ehem. Mitglied im im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und Partnerin für Transition & Adaptation Finance vom Fach, skizziert mit ihrem Intro die finanziellen, regulatorischen und steuerungspolitischen Voraussetzungen für die Dekarbonisierung der Realwirtschaft:

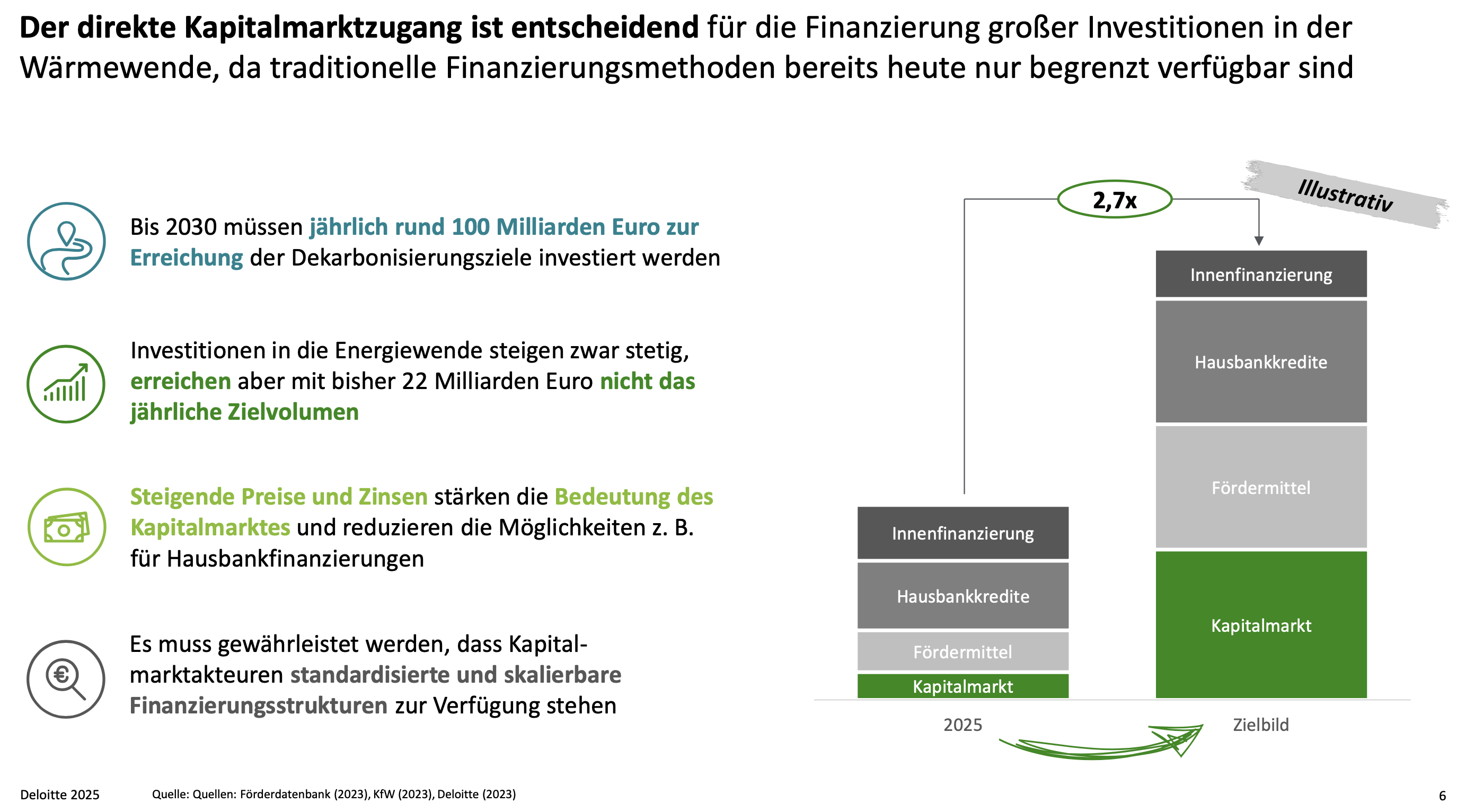

Infrastrukturprojekte müssten standardisiert, öffentliche Gelder gezielt ko-finanzierend eingesetzt und Transitionspläne als Steuerungsinstrumente in Finanzierungsentscheidungen integriert werden – auch um die nötige Skalierung zu erzielen. Quelle: Deloitte. Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Quelle: Deloitte. Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Ihr Fazit: Ohne Kapitalmarkt ist die Energiewende nicht finanzierbar – und ohne klare Rahmenbedingungen bleibt das Potenzial ungenutzt.

Kommunale Realität – Investitionsstau trifft Haushaltsdefizit

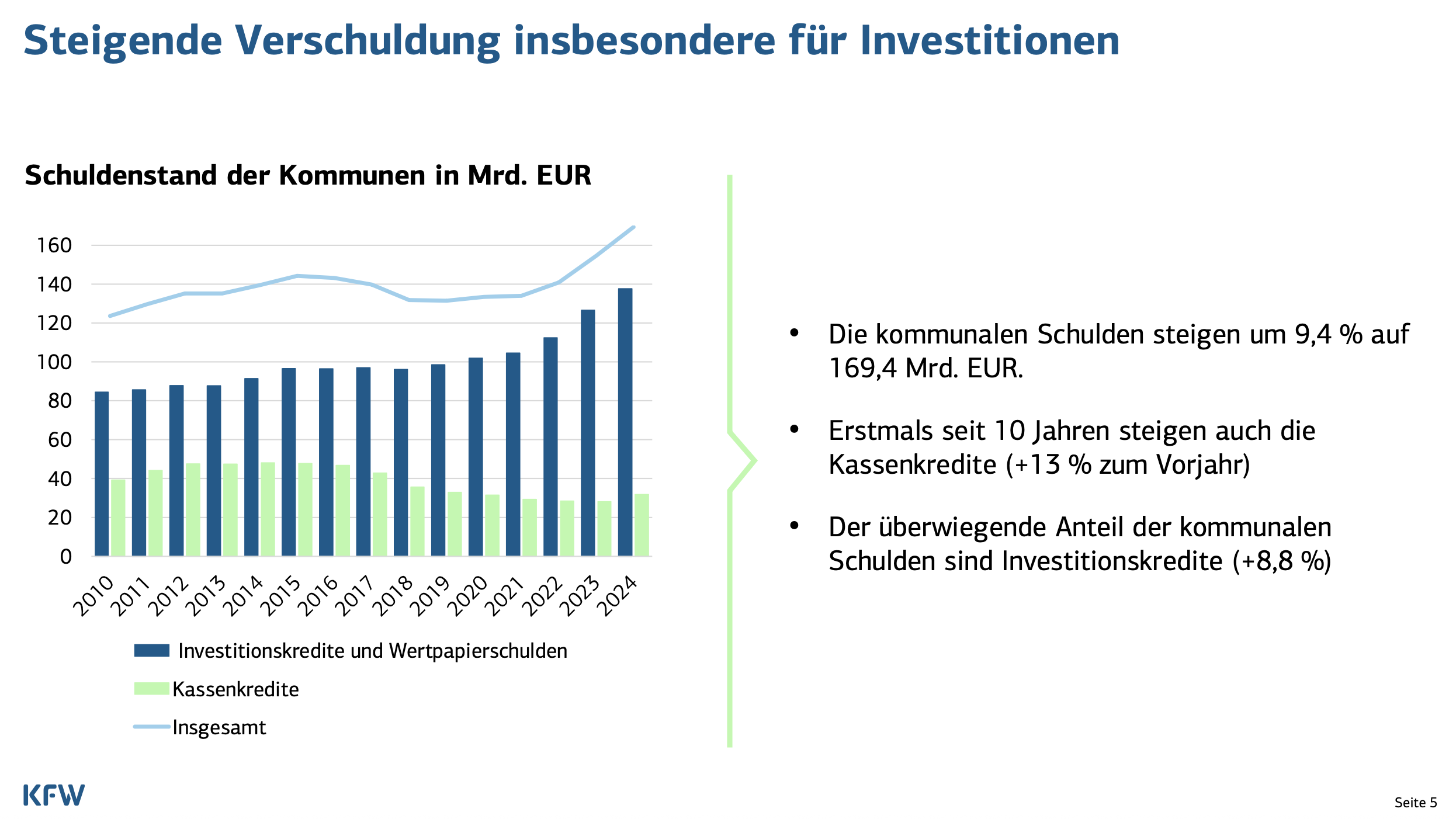

Stefanie Brilon, Senior Economist der KfW, präsentiert zentrale Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 2025. Die jährliche Erhebung beleuchtet den Investitionsbedarf deutscher Kommunen – mit ernüchterndem Ergebnis: Der Investitionsrückstand liegt mit über 215 Mrd. Euro unverändert hoch.

„Viele Kommunen scheitern nicht an fehlenden Finanzmitteln.“

Der größte Rückstand zeigt sich bei Schulen, Straßen und Verwaltungsgebäuden – also genau dort, wo die kommunale Infrastruktur direkt auf Lebensqualität und Daseinsvorsorge einzahlt. Die größten Einzelpositionen:

• Schulen: 67,8 Mrd. Euro

• Straßen: 53,4 Mrd. Euro

• Verwaltungsgebäude: 19,5 Mrd. Euro Quelle: KfW. Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Quelle: KfW. Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Brilon zeigt, dass sich die Lage trotz leichten Investitionsanstiegs kaum entspannt. Ursachen? Vielschichtig: Personalmangel, langwierige Genehmigungsverfahren, komplexe Fördermittelstrukturen. Besonders auffällig: Viele Kommunen scheitern nicht an fehlenden Finanzmitteln, sondern an fehlender Umsetzungsfähigkeit – auch bei bereitstehenden Bundesprogrammen.

Ein wachsender Anteil der Kommunen finanziert Investitionen über Kredite, oft flankiert durch Förderprogramme – die jedoch durch Detailtiefe, Eigenanteilsregeln und Verfahrenskomplexität zu einem Umsetzungshemmnis statt zu einem Investitionsimpuls werden.

Zunehmend gefragt daher: besseres Zusammenspiel von Planungskapazität, Förderarchitektur und privatwirtschaftlicher Ergänzung – nicht zuletzt durch institutionelles Kapital.

Regulierung und Realität – ESG-Anforderungen zwischen Norm und Wirkung

Michael Bommer, Nachhaltigskeits-Chef des BAI, betont die Lücke zwischen regulatorischem Anspruch und operativer Umsetzbarkeit im Infrastruktur- und Impact-Investing:

Zwar ist das Thema längst auf politischer und aufsichtsrechtlicher Ebene angekommen – sichtbar etwa in SFDR, CSRD, MiFID II und EU-Taxonomie – doch in der praktischen Allokation fehlt es häufig an Klarheit, einheitlichen Standards und investierbaren Produkten.

Ein zentrales Problem: die Fragmentierung der ESG-Regulierung. Sie erzeugt Berichtspflichten, aber nicht automatisch Wirkung – zumal viele Anlagestrukturen gerade bei Private Assets noch nicht über die notwendige ESG-Datenqualität verfügen.

„Impact Investing ist ein Feld von Widersprüchen.“

Darüber hinaus weist Bommer auf einen negativen Home Bias hin: Während der politische Fokus stark auf nationaler Infrastrukturentwicklung liegt, entfällt ein Großteil der institutionellen Allokationen auf internationale Märkte – insb. auf angloamerikanischen, aber zuweilen auch schwedischen Plattformen. Dies verschärft das Missverhältnis zwischen Infrastrukturbedarf in Deutschland und tatsächlichem inländischen Investitionsfluss.

Impact Investing ist damit ein Feld von Widersprüchen: Gemeinwohlorientierung trifft auf Kapitalmarktlogik, Erwartung auf Regulierung, Ambition auf Projektknappheit. Ergo: Es braucht klare Rahmenbedingungen, stabile Förderstrukturen und institutionelle Investoren, die bereit sind, diese Lücke konstruktiv zu schließen.

Die Infrastrukturrente – Altersvorsorge als Transformationsmotor

Michel Köhler, Partner bei the greenwerk, stellt die Idee einer „Sustainable Infrastructure Pension“ vor – einem Konzept, das die kapitalgedeckte Altersvorsorge mit den Zielen der Energiewende systematisch verknüpfen soll.

Zentrales Argument: Der Umbau der Infrastruktur in Richtung Klimaneutralität ist nicht allein aus Haushaltsmitteln finanzierbar. Pensionskapital – langfristig orientiert, sicherheitsfokussiert und stetig – könnte hier ein stabilisierender Hebel sein.

In Modellrechnungen zeigt Köhler, dass bereits rund 35 % der künftigen Kapitalzuflüsse der kapitalgedeckten Altersvorsorge in nachhaltige Infrastruktur ausreichen könnten, um den gesamten Investitionsbedarf bis 2050 im Rahmen der Energiewende zu decken.

Voraussetzung dafür: ein regulatorischer Rahmen, der entsprechende Allokationen auch tatsächlich ermöglicht – durch angepasste Anlagestrategien, risikoadäquate Bewertung und klare Förderlogik.

Die Sustainable Infrastructure Pension möchte Köhler nicht als Produkt verstanden wissen, sondern als Systemidee: Ein strategischer Schulterschluss zwischen Altersvorsorge und Infrastrukturentwicklung – mit dem Potenzial, sowohl den Kapitalmarkt zu stärken als auch die Realwirtschaft klimafest zu machen.

Kurze Erinnerung: 2024 hatte ein Umfrageteilnehmer, ein ungenannter Pensionsinvestor, im Rahmen einer Studie der Energy Infrastructure Partners angeregt, über die Verknüpfung von zwei Jahrhundertaufgaben zumindest nachzudenken: Ein „Funding der Deutschen Rentenversicherung durch Investition in Infrastruktur und Innovation“.

Aus der Praxis – Infrastruktur im Bestand und Portfolio

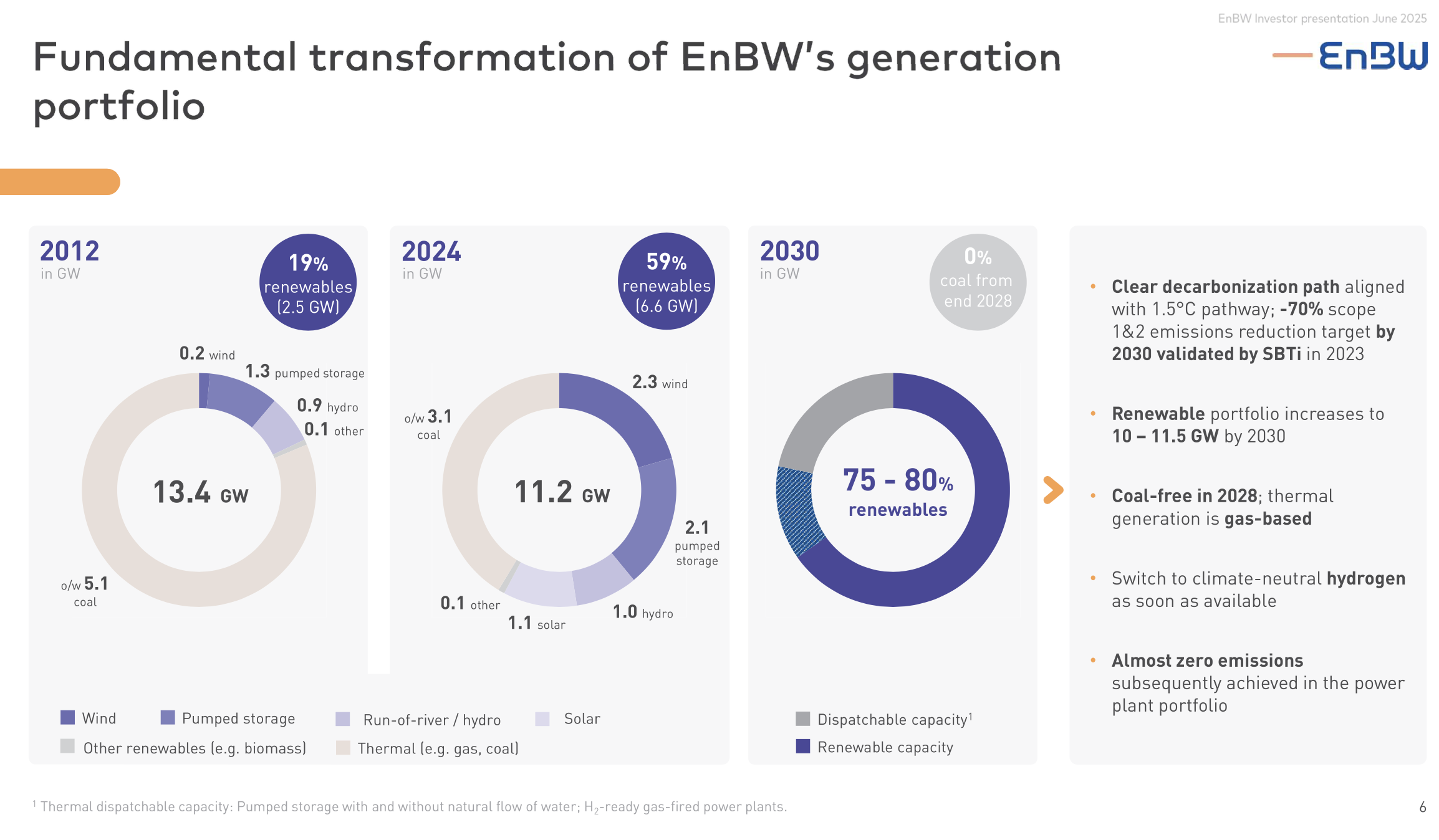

Felix Schleer, Financial Analyst der EnBW. zeigt, wie Infrastrukturinvestitionen aus Sicht eines Energieversorgers funktionieren – als Betreiber, Entwickler und Investor zugleich:

EnBW investiert direkt in Energie- und Netzinfrastruktur, betreibt diese langfristig und nutzt ihre Standortkenntnisse für nachhaltige Portfoliostrategien. Entscheidend: Zugang zu Projekten, Skalierung über Partnerschaften und strategische Investitionsentscheidungen entlang der Wertschöpfungskette.

Der Anteil erneuerbarer Energien am EnBW-Erzeugungsportfolio wurde in den letzten zehn Jahren deutlich gesteigert – von rund 19 % im Jahr 2012 auf etwa 59 % 2024. Bis 2030 soll der Anteil auf rund 75 bis 80% steigen. Quelle: EnBW. Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Quelle: EnBW. Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Das Unternehmen plant, seine Erzeugungskapazität aus erneuerbaren Quellen bis 2030 auf 10 bis 11,5 GW zu erhöhen. Parallel wird das Portfolio auf nahezu null Emissionen umgestellt. Die Strategie folgt einem -70 %-Dekarbonisierungspfad, validiert durch die SBTi (Science Based Targets initiative) im Jahr 2023.

Auch als institutioneller Investor verfolgt EnBW eine klar strukturierte Strategie. Rund 1,8 Mrd. Euro sind in alternative Anlagen investiert. Die strategische Asset-Allokation sieht 10 % Infrastruktur sowie je 10 % Immobilien und Private Equity vor. Ziel sind stabile, laufende Cashflows und eine risikoadjustierte Ergänzung zum Aktienportfolio. Im Bereich Infrastruktur ist EnBW seit 2011 aktiv und investiert über ein Luxemburger Vehikel mit rund 500 Mio. Euro in mehr als 250 Assets.

BVV Spotlight – Infrastruktur in der bAV

Christian Wolf, Risikomanager des BVV, gibt Einblicke in die Infrastruktur – und ESG-Strategie einer großen Pensionseinrichtung: Die Anlagequote in Alternatives derzeit bei rund 29 %, davon über 9 % in Infrastruktur – aufgeteilt in 5,2 % Infrastruktur-Debt und 4,0 % Infrastruktur-Equity. Der Portfolioaufbau erfolgt dabei über mehr als eine Dekade.

Gerade EbAV profitieren laut Wolf besonders von Infrastrukturinvestments: stabile Zahlungsströme, geringe Korrelationen, Inflationsschutz und Bewertungsstabilität passen gut zur Langfristigkeit ihrer Verpflichtungen. Allerdings sind nachlaufende Bewertungseffekte zu liquiden Märkten oder spezifische Risiken nicht zu unterschätzen.

Im Kontext anspruchsvoller ESG-Datenanforderungen bei Alternatives nutzt der BVV strukturierte ESG-Questionnaires zwischen Asset Owner und GP. Ein externer Clouddienstleister unterstützt als Intermediär bei Scoring, Visualisierung und der Umsetzung verschiedener ESG-Frameworks. Ergänzend erfolgt eine Messung von Temperaturpfaden für einzelne Anlagen und Anlageklassen – mit dem Ziel, die Kapitalanlagen über alle Asset-Klassen hinweg auf Paris-Alignment auszurichten.

Kurzer Reminder: Der BVV wurde 2024 mit dem ESG Pensions-Award ausgezeichnet – unter anderem für seine transparente ESG-Integration und seine strategisch aufgebaute Infrastrukturquote.

Marktgespräch – was sagt die Kapitalanlageseite?

Den Nachmittag übernimmt mit Tobias Bockholt, Bereichsleiter Asset Management bei Soka-Bau (bis April 2025 Chef der WTW Investments) ein Moderator, der mit einschlägiger analytischer Tiefe und regulatorischer Erfahrung die Diskussion mit vier Asset Managern führt. Deren Einschätzungen im Überblick:

• Ausbau braucht Integration

Andreas Ochsenkühn, KGAL, betont, dass der Erfolg der Energiewende nicht allein vom Zubau erneuerbarer Erzeugung abhängt, sondern von deren technischer und regulatorischer Integration – insb. im Hinblick auf Speicher, Netze und Genehmigungsverfahren.

• Finanzierungslücke im mittleren Segment

Markus Schuwerack und Philippe Garrel von Sienna Investment Managers weisen auf eine strukturelle Finanzierungslücke für mittelgroße Projekte hin; Klassische Bankdarlehen oft ungeeignet, Eigenkapitallösungen zu teuer. Es brauche stabile Fremdfinanzierungsinstrumente mit klarer Risikostruktur.

• Breite Allokation als Stabilitätsanker

Susanne Dittrich von der Deka hebt hervor, dass Infrastruktur zunehmend als strategischer Baustein in institutionellen Portfolios verstanden wird – nicht nur unter ESG-Aspekten, sondern auch zur Glättung von Risiken. Entscheidend: sektorale Streuung, planbare Zahlungsströme und verlässliche Partner.

• Infrastruktur global denken

Moritz Isenmann von Invest in Visions betont die internationale Dimension von Infrastruktur. Gerade in Subsahara-Afrika können Investitionen in dezentrale Energieversorgung nicht nur CO₂ einsparen, sondern auch wirtschaftliche Teilhabe ermöglichen – vorausgesetzt, die Projekte sind professionell strukturiert und lokal verankert.

Fazit

Infrastruktur ist kein Selbstzweck – sondern Mittel zur Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Portfoliostabilität. Wirkung entsteht nicht durch Kapital allein, sondern durch Steuerung, Struktur und Priorisierung.

Nachhaltige Kapitalanlage in der bAV bedeutet heute auch, Verantwortung für den Aufbau und die Finanzierung moderner Infrastruktur zu übernehmen – sei es im Bereich Energie, Mobilität, Digitalisierung oder öffentlicher Infrastruktur.

Gerade angesichts des gewaltigen Investitionsbedarfs für die Energiewende ist es unerlässlich, institutionelles Kapital wirksam, steuerbar und wirkungsorientiert einzubinden. Die bAV kann hier nicht nur finanzieren, sondern aktiv mitgestalten – vorausgesetzt, Regulierung, Projektstruktur und Marktlogik greifen ineinander.

Die Pensions-Akademie versteht sich als Plattform, um diesen Dialog zu fördern – sachlich, praxisnah und generationenübergreifend. Ziel ist es, Kapitalanlage und Infrastrukturentwicklung so zu verbinden, dass finanzielle Sicherheit und gesellschaftlicher Fortschritt Hand in Hand gehen.

Der Autor ist Gründungsmitglied und Schatzmeister sowie Beiratsmitglied der Pensions-Akademie und verantwortlich für Konzeption und Durchführung der Impact & Infrastruktur Fachtagung.

Von ihm und anderen Autoren der Pensions-Akademie e.V. sind bereits auf PENSIONS●INDUSTRIES bzw. ALTERNATIVES●INDUSTRIES erschienen:

Infra-Fachtagung der Pensions-Akademie 2025:

Zwischen Realität, Regulierung und Rendite

von Christian Schneider, 24. Juli 2025

Auftaktveranstaltung der Pensions-Akademie 2025 (II):

1001 Nacht – doch was wird aus der Wunderlampe?

von Andreas Fritz, 27. April 2025

Pensions-Akademie Impact & Infrastruktur-Fachtagung (II):

Drei beherrschende Themen …

von Christian Schneider, 30. Juli 2024

Einblicke vom Impact Round Table bei der Pensions-Akademie:

Mehr Nachhaltigkeit wagen!

von Christian Schneider, 20. Oktober 2023

Deutscher ESG Pensions Award 2023:

Das ist der Preis der Nachhaltigkeit

6. Oktober 2022

Pensions-Akademie:

Klimflation goes Stresstest …

von Frank Vogel, 22. Februar 2022

Zeit für eine kleine (Zwischen-)Bilanz:

Sechs Jahre Pensions-Akademie

von Frank Vogel, 17. Dezember 2021

Nach fünf Jahren:

Die Pensions-Akademie hat sich nachhaltig etabliert

8. Oktober 2021

Ein Kompendium an nachhaltiger Lektüre:

„Innovative Nachhaltigkeit in Einrichtungen der bAV“

2. September 2021

Nachhaltigkeit in der bAV – der zweite ESG Pensions Award:

Von der Pflicht zur Kür …

17. Februar 2021

Jahresauftaktveranstaltung 2019 der Pensions-Akademie:

Vor welchen Perspektiven steht die bAV?

26. März 2019

Herbsttagung der Pensions-Akademie:

Im Spannungsfeld zwischen PEPP und Praxis

25. September 2018

Auftaktveranstaltung 2018 der Pensions-Akademie:

Zum Glück keine Ruhe für die bAV

6. Februar 2018

Fachtagung der Pensions-Akademie:

„Da klingeln bei mir die Alarmglocken“

22. September 2017

Einblicke vom Impact Round Table bei der Pensions-Akademie:

Mehr Nachhaltigkeit wagen!

von Christian Schneider, 20. Oktober 2023

Deutscher ESG Pensions Award 2023:

Das ist der Preis der Nachhaltigkeit

6. Oktober 2022

Pensions-Akademie:

Klimflation goes Stresstest …

von Frank Vogel, 22. Februar 2022

Zeit für eine kleine (Zwischen-)Bilanz:

Sechs Jahre Pensions-Akademie

von Frank Vogel, 17. Dezember 2021

Nach fünf Jahren:

Die Pensions-Akademie hat sich nachhaltig etabliert

8. Oktober 2021

Ein Kompendium an nachhaltiger Lektüre:

„Innovative Nachhaltigkeit in Einrichtungen der bAV“

2. September 2021

Nachhaltigkeit in der bAV – der zweite ESG Pensions Award:

Von der Pflicht zur Kür …

17. Februar 2021

Jahresauftaktveranstaltung 2019 der Pensions-Akademie:

Vor welchen Perspektiven steht die bAV?

26. März 2019

Herbsttagung der Pensions-Akademie:

Im Spannungsfeld zwischen PEPP und Praxis

25. September 2018

Auftaktveranstaltung 2018 der Pensions-Akademie:

Zum Glück keine Ruhe für die bAV

6. Februar 2018

Fachtagung der Pensions-Akademie:

„Da klingeln bei mir die Alarmglocken“

22. September 2017