Timber-Investments gewinnen als Real Asset zunehmend an Bedeutung. Gepunktet wird mit stabilen Erträgen, langfristigem Anlagehorizont, geringen Korrelationen, niedriger Vola … ideale Eigenschaften für Pensionskassen und Versorgungswerke. Worauf müssen besonders Pensions-Investoren bei der Anlage achten? Wo liegen Potenziale, wo Risiken? Fünf Profis teilen ihre Einblicke – über Timber vs. Timberland, aufstehendes Holz, langen Atem, ganz eigene Zyklen, zahlreiche Standortfaktoren, Risikomanagement der etwas anderen Art – und wie Carbon bei Greenfield die Regeln ändert.

Zunächst die Begrifflichkeiten: Timberland steht für produktives Waldland – und für ein Investment mit doppeltem Hebel: Bodenwert und nachwachsende Biomasse mit ökonomischem Potenzial. Timber dagegen meint nur den Rohstoff Holz an sich – geerntet oder noch stehend. Investoren setzen meist auf Timberland, um an Bodenwert und Holzproduktion gleichermaßen zu partizipieren. Ein Vorteil: alternative Einnahmequellen, z.B. die Vergabe von Jagdrechten (dazu unten mehr).

Auch bei Timberland-Investments gilt: Lage, Lage, Lage…

Rechtssicherheit des Investitionsstandorts ist faktisch immer essentiell für jeden (institutionellen) Anleger, doch bei Timberland-Investments ist sie geradezu das A und O. „Bei Timberland handelt es sich um eine langfristig orientierte Anlageklasse mit typischen Haltefristen von mehreren Jahrzehnten“, betont Mathias Schwermer. „Investierbar sind daher ausschließlich Staaten mit stabilen, transparenten und verlässlichen Rechtssystemen,“ so der Leiter Forst der MEAG weiter, denn nur dort sei der Schutz von Eigentumsrechten, die Durchsetzbarkeit von Verträgen sowie regulatorische Planbarkeit gegeben.

„Politische Stabilität ist entscheidend.“

Auch Daniel Wolbert, Leiter Kapitalanlagen beim Versorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin, unterstreicht gegenüber ALTERNATIVES●INDUSTRIES: „Politische Stabilität ist entscheidend – auch um Risiken wie Korruption, Währungsvolatilität oder Eingriffe in Landrechte auszuschließen.“

Lorenz Aigner, Timberland-Experte der International Woodland Company (IWC) aus Kopenhagen, ergänzt: „Neben politischer Stabilität müssen auch Faktoren wie Eigentumsbeschränkungen für ausländische Organisationen, Umweltauflagen und der Zugang zu regulierten CO₂-Märkten berücksichtigt werden.“

Nicht zu lange auf die Straße

Entscheidend: das Vorhandensein eines regionalen Absatzmarktes. Schwermer bringt es auf den Punkt: „Aufgrund der hohen Transportkosten für Rundholz auf der Straße ist eine wirtschaftliche Vermarktung in der Regel nur innerhalb eines Radius von wenigen Hundert Kilometern um das Asset möglich.“

„Waldreiche Regionen ohne industrielles Holzabnehmernetz und schwacher Exportanbindung sind nicht investierbar.“

Seine Quintessenz: „Eine breite industrielle Abnehmerstruktur in der Region oder ein funktionierender Zugang zu Exporthäfen ist essenziell“. Regionen mit waldreicher Fläche, aber fehlendem industriellen Holzabnehmernetz oder schwacher Exportanbindung, seien aus Sicht der MEAG nicht investierbar.

Aigner betont grundsätzlich: Ohne Standortstrategie kein Erfolg. Holzangebot und- nachfrage, Nähe zu sowie Dichte und Qualität regionaler Holzabnehmer, Bodenqualität, Wachstumsbedingungen, Erntezyklen und die Wahl geeigneter Baumarten, Klimarisiken – all das beeinflusst die wirtschaftliche Tragfähigkeit eines Waldinvestments.

Auch ohne passende Infrastruktur kein operativer Erfolg. „Gut ausgebaute Verkehrswege, spezialisierte forstwirtschaftliche Dienstleister, verfügbare und qualifizierte Arbeitskräfte sowie idealerweise Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen im forstwirtschaftlichen Umfeld“ – das ist für Schwermer die Grundlage für eine „effiziente und qualitativ hochwertige Bewirtschaftung über den gesamten Lebenszyklus des Investments hinweg“.

Weiterer Aspekt: Klimatische Voraussetzungen und biologisches Wachstumspotenzial entscheiden mit – heute und morgen. Investor Wolbert betont: „Bei der Standortwahl müssen die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels mitgedacht werden.“ Für ihn sind integrative Waldkonzepte zentral: revolvierende Aufforstung, Diversität statt Monokultur, schnell wachsende Arten und industrielle Nutzung – bevorzugt im Bau, wo Holz besonders klimarelevant wirkt.

Die MEAG setzt auf resiliente, wachstumsstarke Pflanzungen in klimatisch stabilen Regionen – für langfristige ökonomische und ökologische Wertstabilität trotz Klimawandel. Ihr Fokus: Regionen mit ausreichendem Niederschlag und moderaten Temperaturentwicklungen – auch unter den Bedingungen des Klimawandels.

Zwischenfazit: Die Liste der Faktoren bei der Standortwahl ist lang – und vor einem Investment sorgfältig abzuarbeiten.

Wachstum im wahrsten Sinne des Wortes im eigenen Zyklus

Für Pensionskassen mit langfristigen Verpflichtungen passen Timber-Investments hervorragend in die Asset Allocation. Timberland-Investments liefern planbare, biologisch getriebene Wertschöpfung – „ein Compounder, unabhängig von Marktzyklen“, erläutert Aigner gegenüber ALTERNATIVES●INDUSTRIES. Hinzu kommt der Inflation-Hedge, da Produkte aus Holz stark an Konsumgüterpreise gekoppelt sind.

Das stetige Wachstum der Bäume erzeugt stabilen Cashflow, während die „operative Flexibilität und geringe Fixkosten eine antizyklische Steuerung der Erträge erlauben“, konstatiert der für das Kundengeschäft verantwortliche Alexander George von der MEAG. Wälder liefern auch bei Niedrigzinsen stabile Cashflows – biologisches Wachstum sorgt zusätzlich für stetigen Wertzuwachs bei geringer Volatilität, so George weiter.

In Phasen erhöhter Volatilität stärkt Timberland die Portfolioresilienz durch „geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen“, so Wolbert „und sie hat ein attraktives Risiko-Rendite-Profil“. Artenvielfalt, globale Streuung und Inflationsschutz machen Timber zu einem Real Asset mit eigenem Zyklus.

Stabile Erträge – mit langem Atem

Die Renditeerwartungen im Bereich Forstwirtschaft: stark abhängig von Strategie, Zeithorizont und Region. MEAG zielt auf 5 bis 7% IRR p.a. in der Asset-Klasse, die auch „Forestry“ genannt wird. „Diese Rendite ergibt sich im Wesentlichen aus laufenden Cashflows in Höhe von etwa 2 bis 3% p.a. – insb. aus Holzverkäufen – sowie aus der Wertsteigerung des Grund und Bodens und dem Volumenzuwachs des aufstehenden Holzes“, erklärt MEAG-Vertriebsprofi George. Zusätzliche Erlöse aus CO₂-Zertifikaten, erneuerbaren Energien oder alternativer Nutzung werden geprüft und bei Potenzial gezielt ausgebaut. „Diese können die IRR zusätzlich positiv beeinflussen“, so George weiter.

„Für kurzfristige oder liquide Strategien ist die Asset-Klasse kaum geeignet.“

Auch Wolbert sieht in etablierten Regionen wie Nordamerika, Australien oder Nordeuropa Zielrenditen von 5 bis 6% p.a., während risikofreudigere Investoren in Südamerika oder Osteuropa Potenziale von bis zu 8 bis 10% erwarten könnten. Voraussetzung ist ein langer Atem – 20 bis 25 Jahre sind typisch.

Timberland ist also ein langfristiges Real Asset mit stabilen Cash Yields. Diese allein sieht Aigner „zwischen 2 und 4% p.a. bei geringer Volatilität“. Für die Gesamtrendite in Core-Regionen wie den USA, Ozeanien und Westeuropa erwartet Aigner die nominalen Langfristrenditen bei 6 bis 10% bei niedrigerer Vola im Vergleich zu anderen Anlageklassen. Zudem punkten Waldinvestments mit Diversifikationseffekten und Inflationsschutz. Auch er betont: Für kurzfristige oder liquide Strategien ist die Asset-Klasse kaum geeignet. Wer in Timber geht, braucht Geduld – und Überzeugung.

30 Jahre bis zur Ernte – doch Carbon Credits als Turbo?

Es gilt wie überall bei den Real Assets auch hier: Brownfield bedeutet sofortiger Cashflow durch Ernte vorhandener Bestände – kalkulierbar und bewährt. Greenfield hingegen ist ein Commitment: kein direkter Ertrag, lange Haltezeit, unklare Exit-Perspektive. Viele Anleger meiden bei Timber deshalb Neuanpflanzungen – außer, Carbon ändert das Spiel.

Stafford Capital Partners rechnet vor: Greenfield lohnt – wenn man CO₂ richtig monetarisiert. In Neuseeland etwa entstehen auf ehemaligen Weideflächen neue Radiata-Kiefernplantagen. Zwar dauert es fast 30 Jahre bis zur Ernte, doch durch das nationale „Emissions Trading Scheme“ (ETS) fließen jährlich Carbon Credits – bis zum Alter von 16 Jahren – und treiben den Ertrag von 3 bis 4% auf über 8% p.a.

Marek Guizot, Principal bei Stafford: „Timberland ist ein langfristiges Investment mit sehr großen Zeithorizonten. Bei unseren Greenfield-Projekten dauert es oft 30 Jahre, bis geerntet werden kann.“ Das stellt Investoren vor Herausforderungen: „Ohne zusätzliche Einnahmen wäre die Rendite dann nur bei drei bis vier Prozent – zu wenig für viele institutionelle Anleger.“

Doch der Clou sind also die genannten Carbon Credits, Kohlenstoffzertifikate, die in bestimmten Programmen jährlich ausgegeben werden. „Dank Emissionshandelssystemen kommen rund zwei Drittel der Rendite aus Carbon Offsets“, berichtet Guizot. Das bedeutet konkret: „Pro Hektar erwarten wir einen Wert von circa 30.000 NZ-Dollar an Carbon-Erlösen über die gesamte Haltedauer, während die Gesamtkosten bei etwa 22.000 NZ-Dollar liegen.“

Aber hier schließt sich der Kreis zur Rechtssicherheit; Guizot warnt: „Die Carbon-Märkte sind volatil und stark von politischen Entscheidungen abhängig.“ In der Tat, es hat im Bereich der nachhaltigen Investments bekanntlich schon zahlreiche auch rückwirkende Eingriffe demokratischer Gesetzgeber gegeben, Beispiele sind Norwegen, Spanien und Neuseeland.

Um Risiken beim Handel mit Carbon Credits zu minimieren, setzt Stafford daher auf Diversifikation über verschiedene Märkte hinweg – darunter nationale Systeme wie in Neuseeland und Australien sowie den freiwilligen Markt (Stichwort CORSIA, dem Klimaschutzinstrument aus dem internationalen Luftverkehr). Zudem kalkuliert man konservativ und nutzt u.a. langfristige Abnahmeverträge.

Aber: Hier gehen die Meinungen auseinander. Aigner zeigt sich eher skeptisch: „Carbon Credits tragen üblicherweise einen geringeren Anteil als Holzverkäufe zur Rendite bei. Wir betrachten Carbon Credits oft als Upside-Potential und beziehen sie, außer für spezielle Projekte, nicht in unser Base-Case-Szenario mit ein.“ Auch Wolbert sieht Carbon Credits eher als ergänzendes Instrument zur Renditesteigerung.

Ertragsquellen? Vielfältig…

Einige wurden schon genannt, doch nun genauer zu den vielfältigen, sich teils ergänzenden Quellen, aus denen Timber-Investments ihre Erträge schöpfen: MEAG-Forstexperte Schwermer nennt bspw. laufende Cashflows aus Holzeinschlag, Pachtverträgen, Dienstbarkeiten oder besagte Carbon Credits als zentrale Einnahmequellen.

Hinzu kommen laut Aigner Verpachtungen an externe Nutzer wie Jagdklubs sowie Einnahmen aus Solaroptionsverträgen. Wolbert ergänzt: „Zusatzerträge aus Jagdbetrieb oder etwa Erlöse durch Pachterträge aus Betrieb eigener Gesellschaften zur Verarbeitung des Holzes auf den Timber-Flächen stärken die Renditebasis zusätzlich“.

Langfristig wirken natürliche Vorratszuwächse, steigende Landpreise und neue Nutzungsformen – etwa durch Erneuerbare Energien, Entwicklung von HBU (Highest-and-Best-Use, also wirtschaftliche Aufwertung) oder eben CO₂-Zertifikate – als Werttreiber. Zudem ganz grundsätzlich: Die Nachfrage nach Holz wächst global, getrieben von Bevölkerungswachstum, Konsum und Dekarbonisierung.

Risiken? Klar doch!

Alles bisher Gesagte klingt gut. Und die Kehrseite? „Die Risiken sind komplex und hängen stark von der Art des Investments ab“, stellt Aigner fest. Zu den häufigsten Herausforderungen zählen physische Gefahren wie „Wetterereignisse, Brände, Schädlinge, Krankheiten und Auswirkungen des Klimawandels“, aber auch finanzielle Risiken wie „Illiquidität, Bewertungsrisiken, Wechselkursrisiken“. Hinzu kommen – wie sich aus den erwähnten, vielfältigen Standortfaktoren im Umkehrschluss ergibt – Markt-, Betriebs- und regulatorische Risiken.

Wolbert verweist in diese Zusammenhang auf politische Unsicherheiten – insb. Korruption und Währungsstabilität – sowie ESG-bezogene Themen wie „Land Grabbing“. Ein weiterer Aspekt sei das „Investitionstempo mangels verfügbarer geeigneter Flächen.“

Aus MEAG-Kundensicht ergänzt George: „Biologisches Wachstum allein erzeugt keinen wirtschaftlichen Wert, wenn es nicht zu guten Marktbedingungen veräußert werden kann.“ Nur ein belastbarer Absatzmarkt lässt das wirtschaftliche Potenzial der Wälder erschließen, so Schwermer.

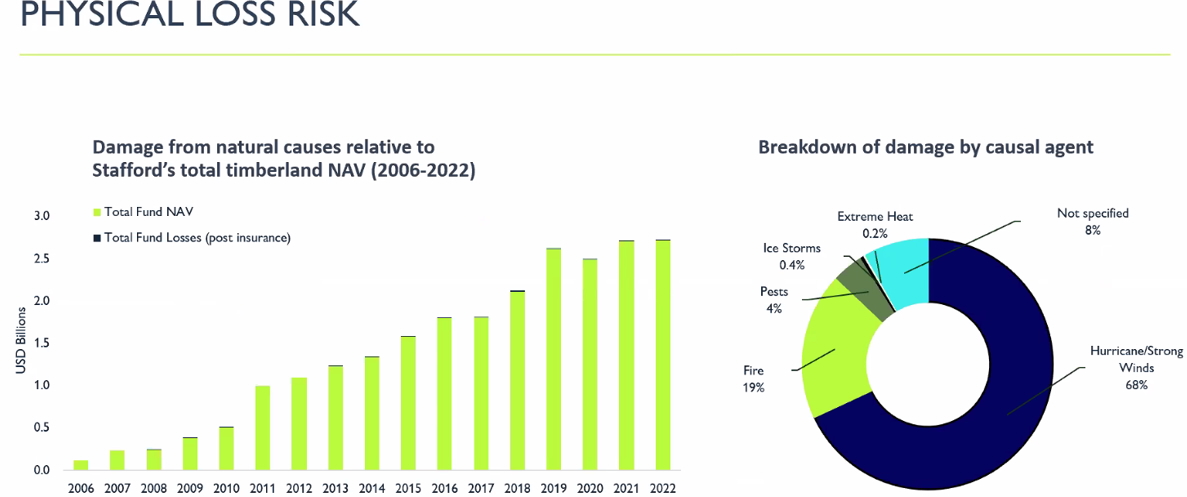

Guizot verweist darauf, dass in den vergangenen 17 Jahren im Schnitt nur 0,07 % des eigenen NAVs von Stafford durch Schäden infolge von Naturereignissen betroffen war – dank globaler Diversifikation und aktiver Bewirtschaftung. Zudem gilt: Selbst bei größeren Schäden behalten bereits ausgestellte Credits ihre Gültigkeit. Projekte werden lediglich temporär pausiert, bis der Kohlenstoffspeicher wiederhergestellt ist.

Quelle: Stafford Capital Partners; Stand: 31.03.2023; Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Quelle: Stafford Capital Partners; Stand: 31.03.2023; Grafik zur Volldarstellung anklicken.

Wie investieren?

Der passende Zugang zur Timberland hängt maßgeblich vom Investorenprofil ab. Wolbert betont: „Wer über begrenzte Ressourcen verfügt, findet in global gestreuten Fonds – ergänzt durch Co-Investments – einen praktikablen Zugang“. Direktinvestitionen erfordern dagegen substanzielle Kapazitäten und Volumen zur Risikostreuung. Von ETFs rät Wolbert ab – „zu weit entfernt vom realwirtschaftlichen Kern des Investments“. REITs? „Eher aktienähnlich im Rendite-Risiko-Profil.“

REITs und ETFs bilden direkte Waldinvestments kaum ab, stellt auch Aigner klar. Separate Managed Accounts bieten zwar „maximale Kontrolle“, aber nur begrenzte Diversifikation – vor allem bei kleinen Portfolios. Fonds punkten mit breiter Streuung und geringerem Kapitaleinsatz, kosten aber Kontrolle. Für kleinere Anleger können Dachfonds oft ein effizienter Einstieg sein: „einfacher Zugang, erhöhte Risikostreuung, reduzierte Komplexität“.

Und die Ökologie? Risikomanagement!

Dass Wälder per se ökologisch wertvoll sind, und das nicht nur unter dem CO₂-Gesichtspunkt, ist offenkundig. Allein die erwähnte, der Asset-Klasse inhärente Langfristigkeit motiviert verantwortungsvolle und gewinnorientierte Forstbetriebe, ihren Wald gesund und nachhaltig zu verwalten. Das erfordert wie selbstverständlich Biodiversität. Denn: Artenvielfalt ist unerlässlich für langfristige Gesundheit und Resilienz von Waldsystemen. In der Vol 16 der Tactical Advantage nannte Aigner die Förderung der Biodiversität für Timber-Investoren „aktives Risikomanagement“. Den Investoren helfen dabei Zertifizierungen wie FSC oder PEFC, belegend z.B kontrollierte Abholzung oder eingeschränkte Anwendung von Chemikalien.

Und was ist mit den von Nicht-Fachleuten oft gefürchteten Monokulturen? Eine Frage des Umgangs: Integriert in eine vielfältige Landschaft – Aigner spricht von einem „Mosaik aus unterschiedlich alten und teilweise naturnahen Beständen“ – verbessern sie die Landschaftskonnektivität. Und: Eine professionell, nachhaltig und marktnah bewirtschaftete Plantage mildert den Druck auf die wirklich wertvollen Primärwälder wie bspw. im Amazonas. Das gilt erst recht, wenn ehemals degradierte landwirtschaftliche Flächen wieder aufgeforstet werden. Mehr Details dazu hier…

Fazit von ALTERNATIVES●INDUSTRIES

Forstinvestments sind kein Nischenprodukt mehr – sondern eine Asset-Klasse im Wandel. Die Kombination aus stabilen Erträgen, langfristiger Perspektive und ökologischem Mehrwert macht Timberland für institutionelle Investoren zunehmend attraktiv. Doch die Asset-Klasse bleibt komplex und erfordert ein tiefes Verständnis für Standortbedingungen, politische Rahmenbedingungen und ESG-Kriterien.

Wie die beiden MEAG-Experten Schwermer und George übereinstimmend zusammenfassen: „Nur mit fundiertem Management und strenger Auswahl der Investitionsstandorte lassen sich die Chancen von Timber-Assets nachhaltig nutzen.“ Genauso mahnen Stafford und die International Woodland Company, dass gerade beim Thema Carbon Credits Chancen und Risiken sorgfältig abgewogen werden müssen.

Wer bei Timber nur an Holz denkt, übersieht das Potenzial – wer nur an CO₂ denkt, ignoriert die Risiken. Die Asset-Klasse ist ein vielfältiges Wachstumsfeld – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Das zur heutigen Headline anregende Kulturstück findet sich hier.